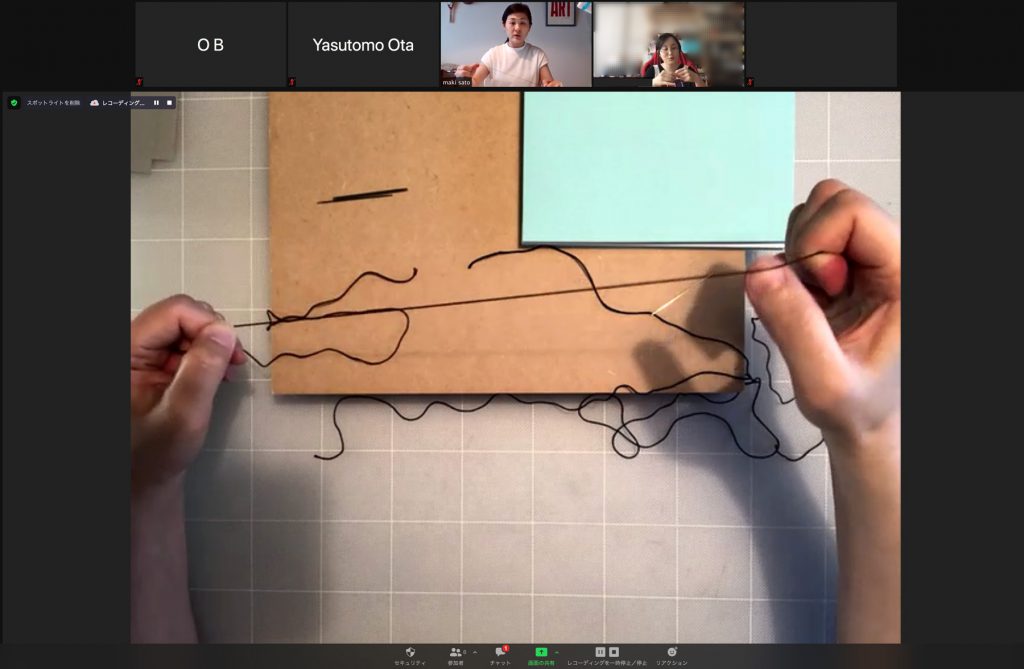

和本というと四つ目綴じを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、列帖装もまた古くから作られてきた製本方法です。OTAブックアート製本ワークショップ、6月のオンラインワークショップでは、その列帖装を取り上げました。

列帖装は平安時代から江戸時代まで、主に和歌や物語などの製本に使われてきました。かつて古書店で働いていた時、検品で古いものを手にしたことがありますが、軽やかな墨文字が書かれた写本は素朴ながら優美な雰囲気を称えていたのを思い出します。

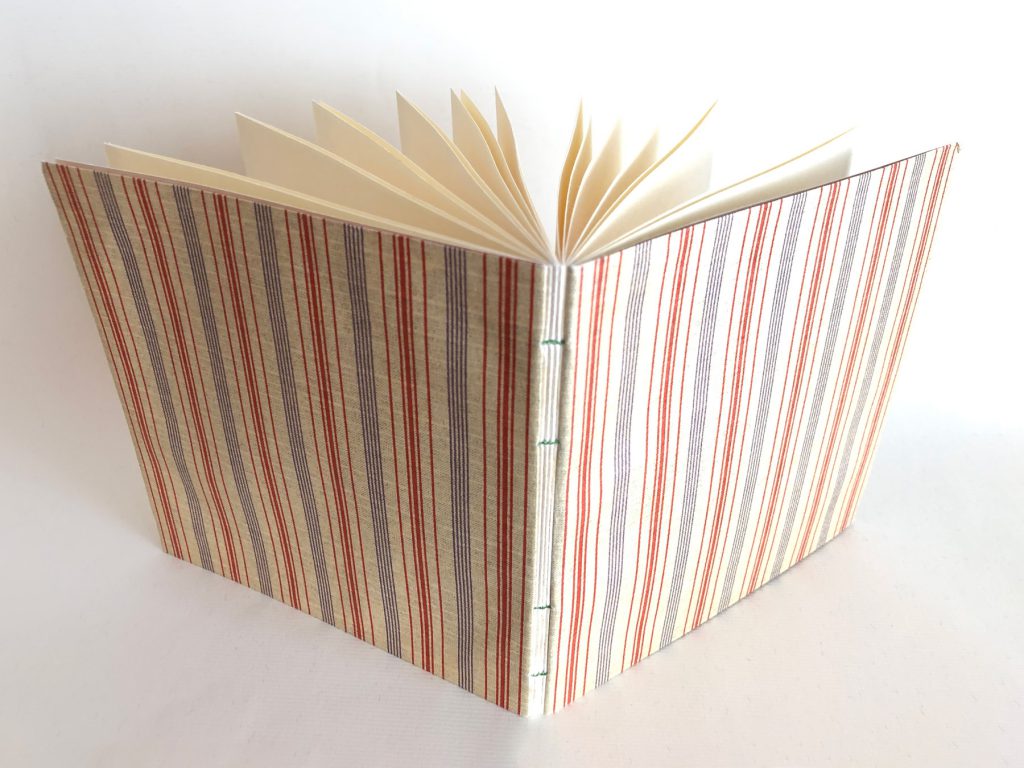

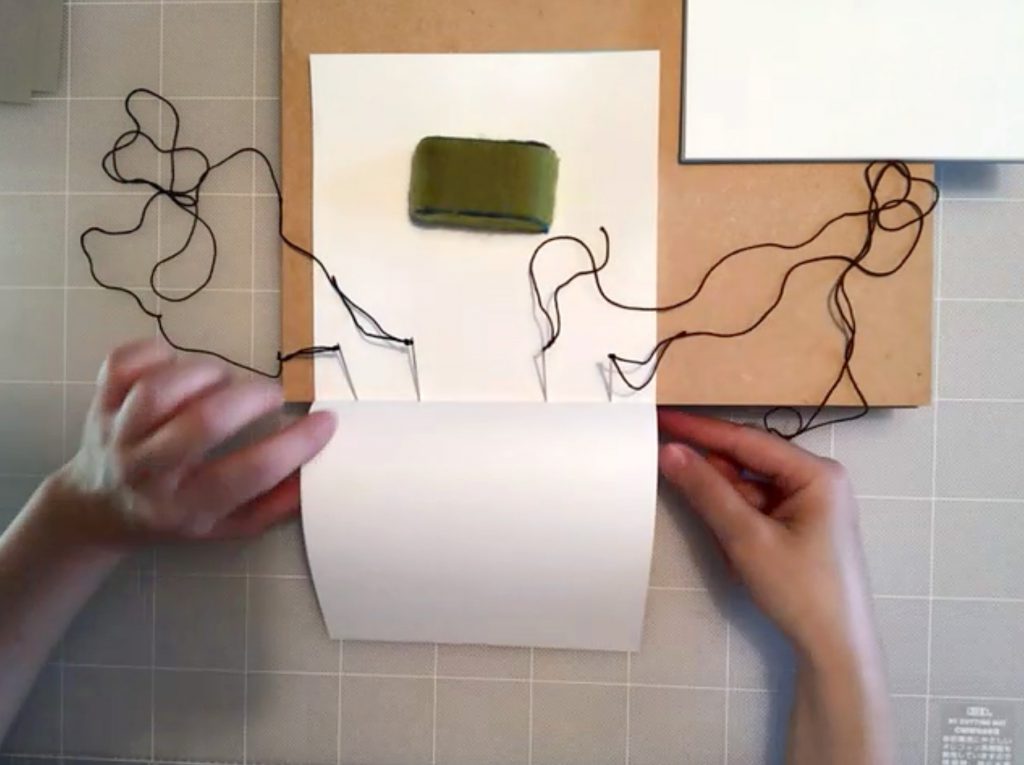

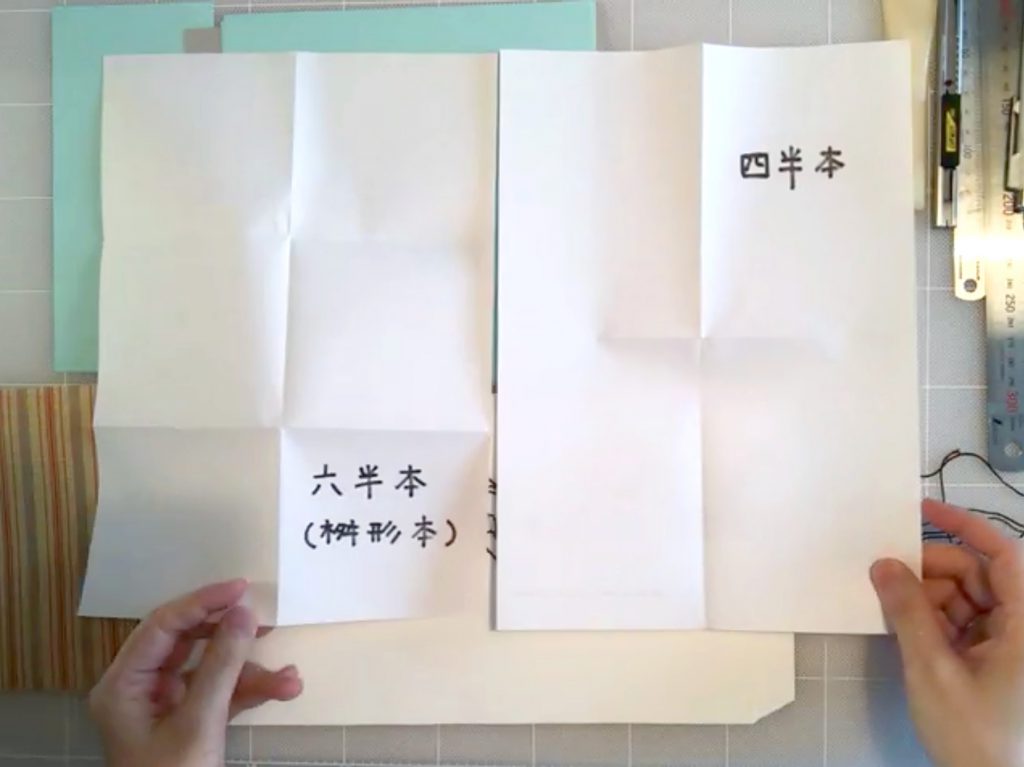

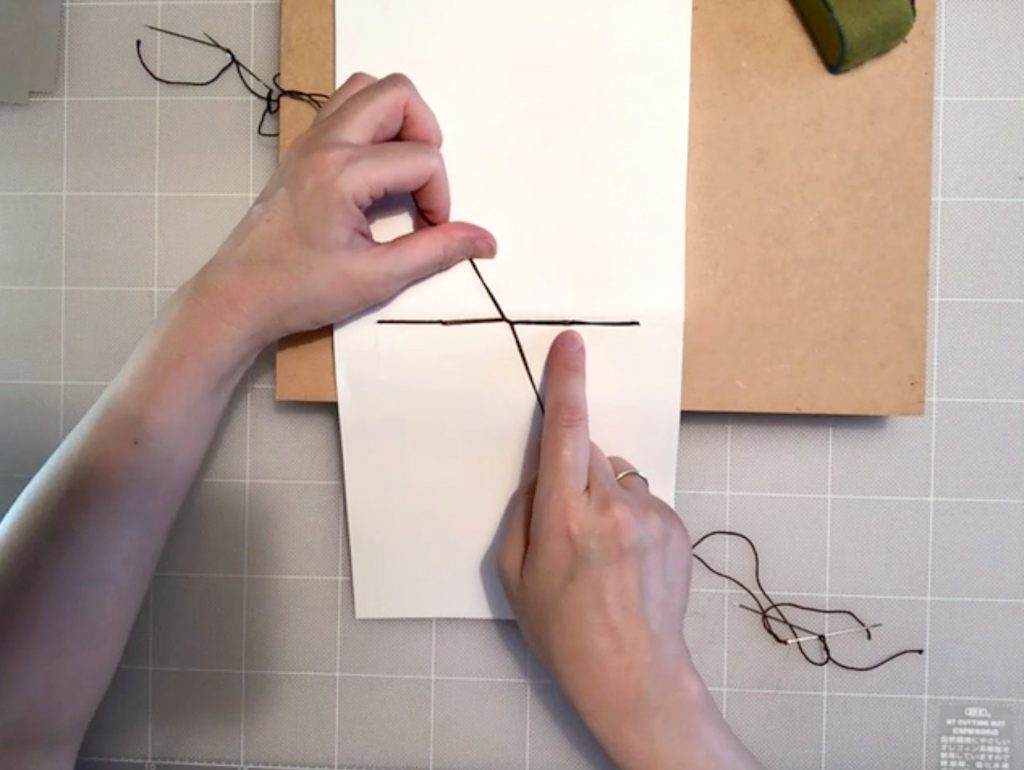

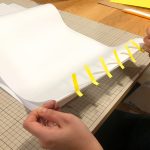

本文用紙を袋状にして平(表紙)を綴じる四つ目綴じと異なり、列帖装は洋本と同じように本文のノドの部分を糸で綴じます。2本の糸の端に4本の針を付け、隣り合わせた綴じ穴に交互に針を刺していく綴じ方は、初めてこの製本方法をやってみた時は面白く感じました。

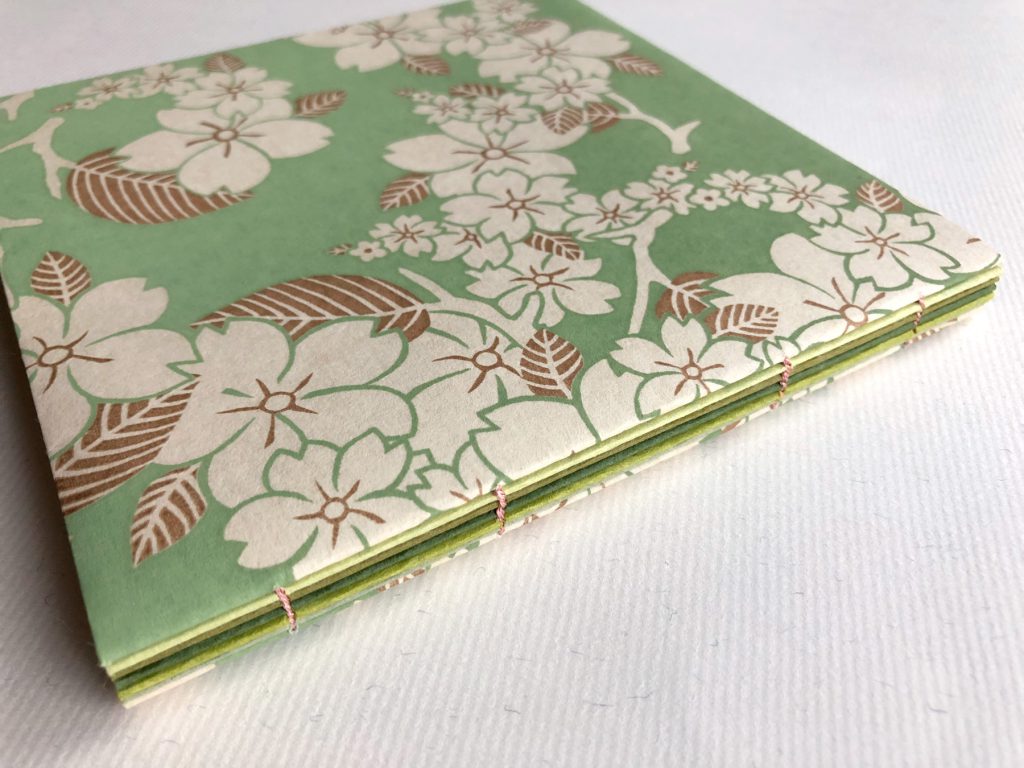

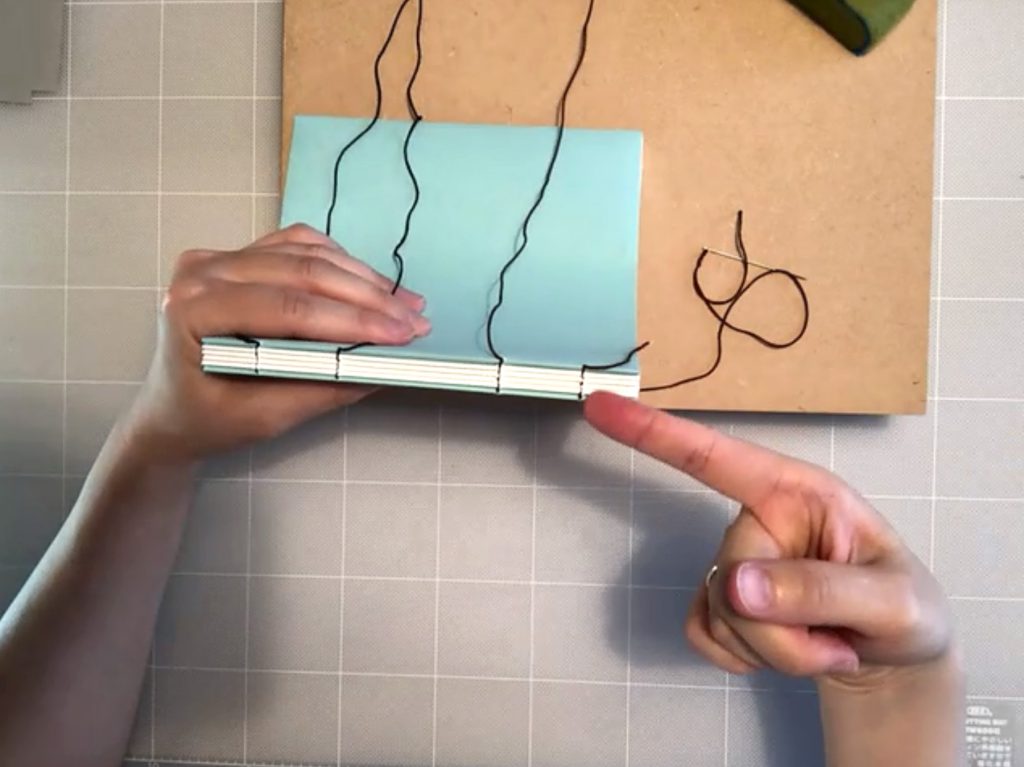

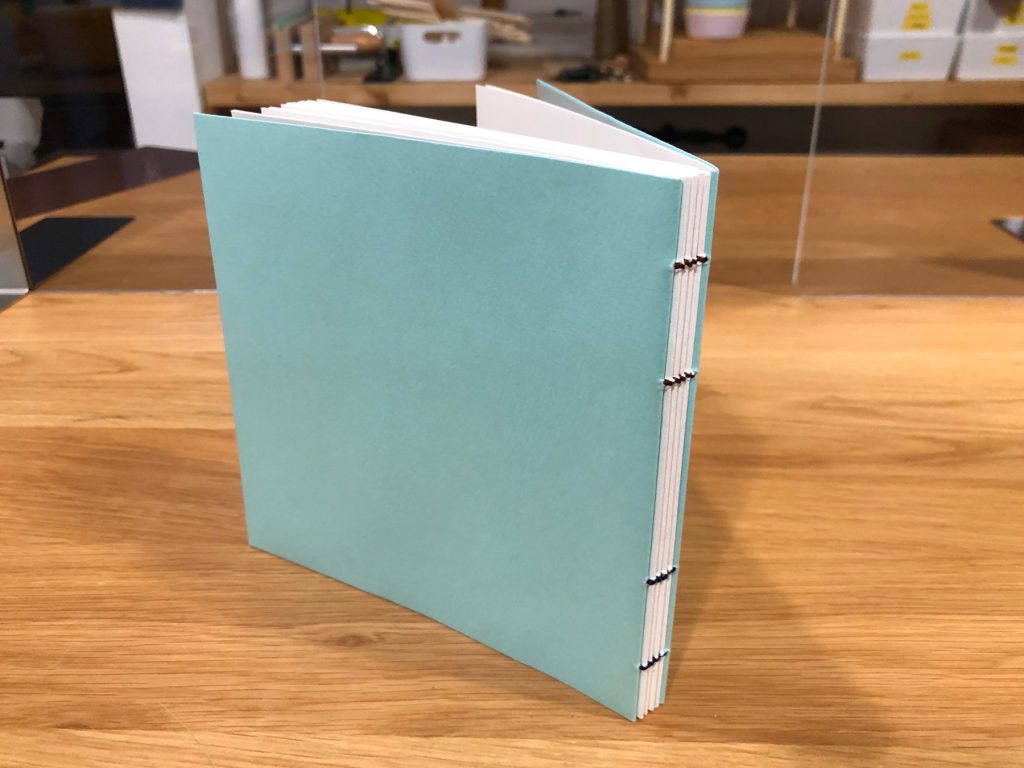

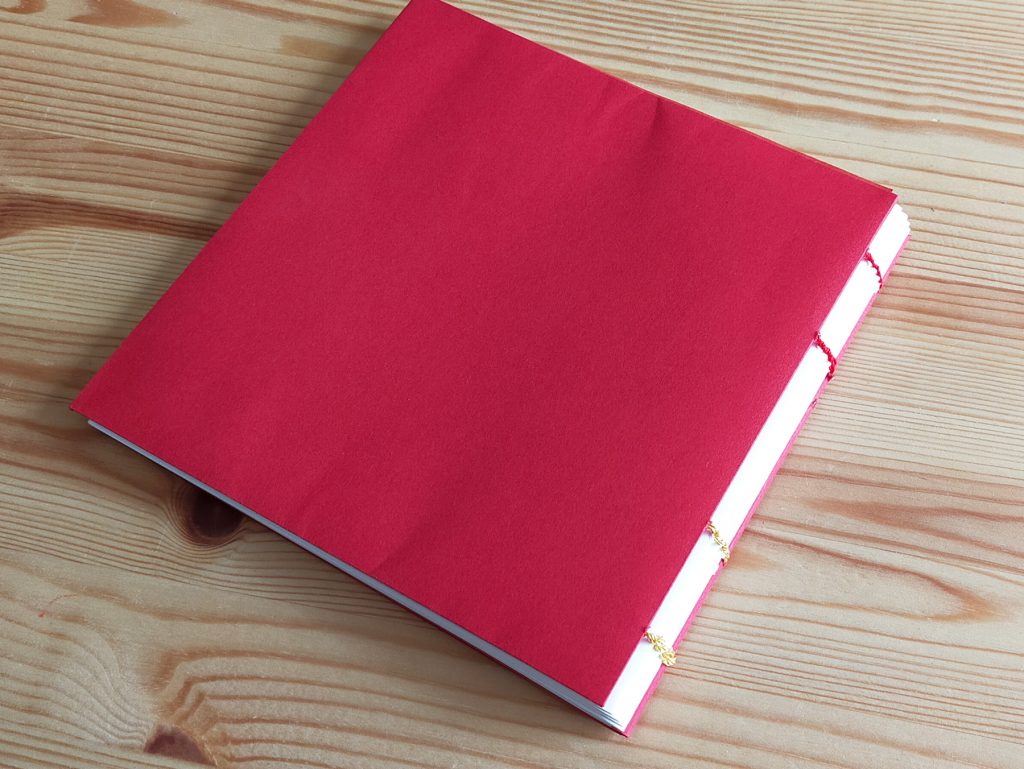

今回は綴じ糸の補強を兼ねて背の部分の綴じ糸に残りの糸を巻き戻す方法をとりました。昔ながらの綴じ方では背の部分の糸は綴じ穴に埋もれてあまり見えませんが、この方法では背に綴じ糸の色が見えて、装飾にもなります。

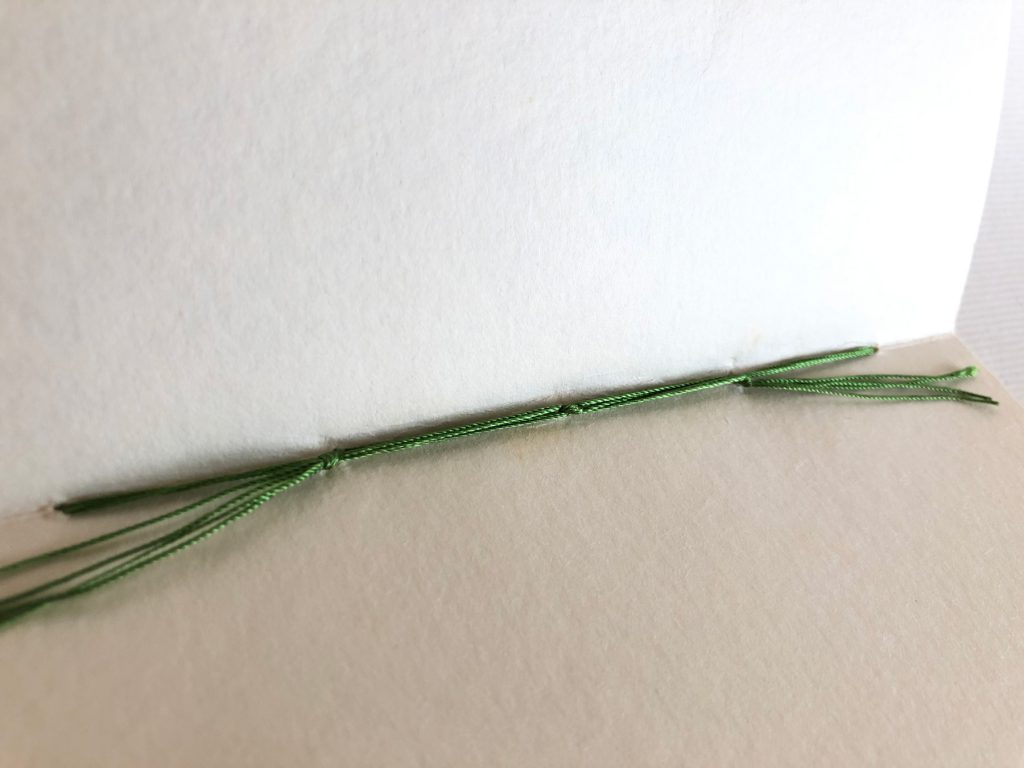

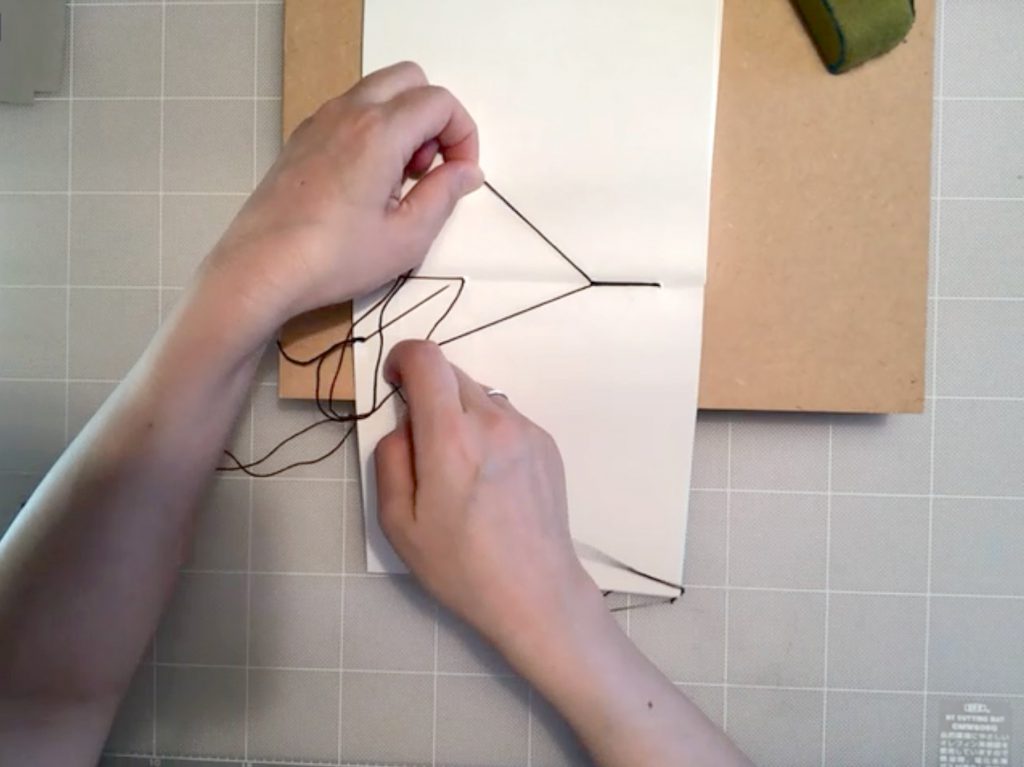

列帖装で私が気に入っているポイントは、最後に飾り結びで糸を留めることころです。綴じ糸を中央とその左右の綴じ穴のつけ根でそれぞれ結び、最後は糸を長めに切って房のように残します。この留め方が、列帖装の優美な雰囲気を増しているように思います。中央で蝶結びをするなど、留め方は1つではなく、古いものではかなりの糸の束が房になっているものも写真で見たことがあります。

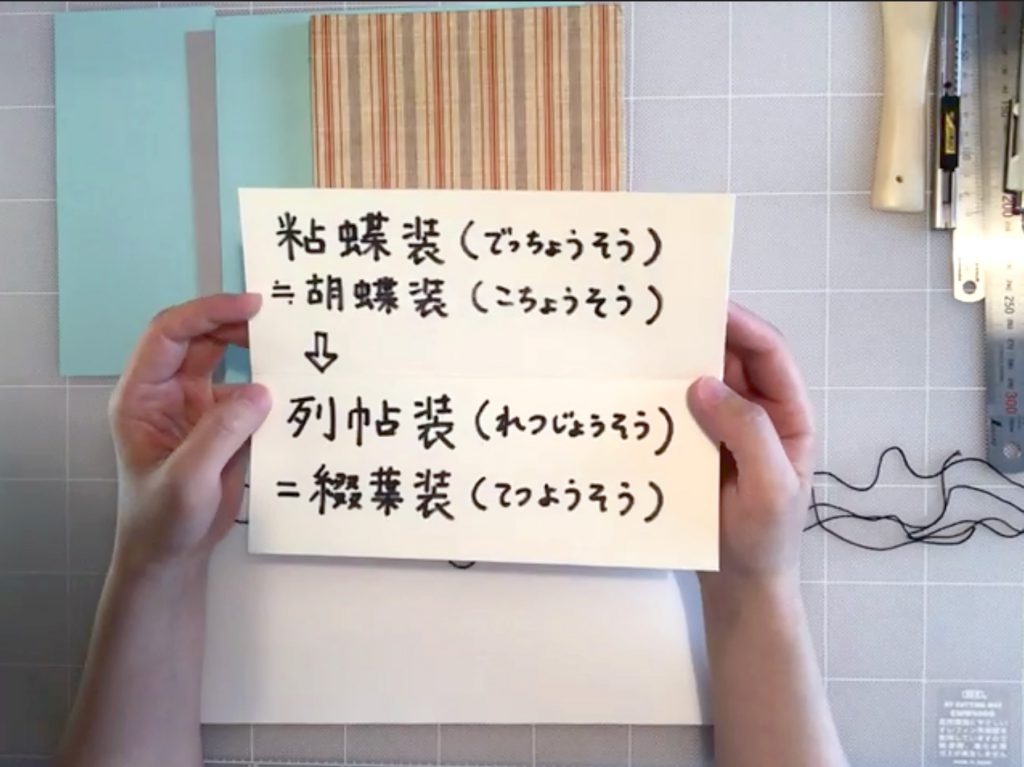

列帖装は長い歴史のある製本方法ですが、その成り立ちや呼称は曖昧なところがあります。列帖装の別名と言われる「綴葉装」、前の段階と言われる「粘葉装」、「胡蝶装」、さらに大和綴じとは? 専門家の方が色々な解説をされていますので、興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

近年では新しい展開も見せています。日本で西洋式の手製本ルリユールを広く紹介するきっかけを作った栃折久美子さんが、列帖装をアレンジして西洋式の製本でも使える「パピヨン綴じ」というものを考案しました。名前の由来は「胡蝶装」から来ているのでしょう。長い製本の歴史の中をひらひらと飛び続けてきた蝶は、これからどこへ向かうのでしょうか。

関連記事

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#10 遠足

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#9 寄り道気分「Carousel Book」

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#8 漸進「カルトン」

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#7 2つのルーツ? 「Secret Belgian Binding」

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#6 離れていても 「交差式製本」

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#5 長い旅路「コプティック製本」

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#4 行きつ戻りつ「四ツ目綴じ」

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#3 山あり谷あり「折本」

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#2 一歩目「一折中綴じ」

☞ 【スタッフ佐藤の Binding Road】#1 はじまり

☞ OTAブックラボに関する記事はこちら。

☞ 個人ワークショップに関する記事はこちら。

☞ 企画ワークショップに関する記事はこちら。

この記事へのコメントはありません。